Vers une théorie de la perception

et du traitement de la violence Frantz

Gacogne

Projet de thèse

Télécharger Mémoire du DEA de Sciences cognitives (PDF)

Télécharger Annexes au mémoire (PDF)

Résumé

Lors d’un récent stage international[1]

d’aïkido, Endo Senseï, éminent expert japonais annonça qu’à son avis, certaines

« choses » ne peuvent se comprendre qu’en vieillissant. Il parlait

bien entendu de choses liées à la pratique de l’aïkido. Quelles sont ces

« choses » qui selon un respectable représentant de l’aïkido, ne

pourraient accéder à la conscience qu’en vertu du temps et de la pratique

mêlés ? L’aïkido est un art martial issu du Budo, fondé par Morihei

Ueshiba (1883-1969) au milieu du

20ème siècle, dont le fondateur lui-même disait que « le véritable Budo

c’est … d’engendrer, de protéger et de mettre en valeur tous les êtres de la

création »[2]. Ce paradoxe

apparent, un art de guerre aux vertus bénéfiques à la vie, est probablement

l’un des aspects les plus saisissants de l’aïkido.

Les sciences cognitives constituent une

nébuleuse complexe de disciplines qui convergent toutes vers l’analyse des

processus qui participent à la formation et à l’exploitation des connaissances[3].

L’acquisition de connaissances pourrait se concevoir comme un apport

d’informations dont se sert le cerveau pour interagir avec le

monde. De fait, les psychologues et les cognitivistes ont depuis longtemps

démontré que les connexions neuronales sont très dépendantes des expériences vécues[4].

L’expérience subjective que peut avoir un sujet d’une réalité objective, varie

selon les connaissances ou informations qui lui ont été fournies

antérieurement. Ce phénomène introduit des différences de perception entre les

individus mais aussi entre les différentes périodes de vie d’un même individu.

Une expérience que beaucoup d’entre nous connaissent, est la relecture d’un

livre que nous avions déjà lu plusieurs années auparavant et qui ne produit

plus sur nous le même effet. On dit parfois qu’on a « redécouvert »

ce qui signifie que le livre a entraîné d’autres connexions avec notre vécu

récent que lors de sa première lecture.

C’est pourquoi le système cognitif (terme

moins diffus qu’ « esprit ») désigne non pas une machine

cérébrale déterminée à la naissance et enrichie ensuite de données

indépendantes de sa structure, mais un système élaboré en grande partie[5]

à partir des informations reçues durant l’existence, et en perpétuel renouveau

sous l’impact des nouvelles expériences. La plasticité du système cognitif

n’est pas seulement attesté par l’étude du comportement mais aussi par

l’observation des modifications structurelles, tangibles et observables de

l’organisation cérébrale[6].

On peut dès lors se demander premièrement

si l’aïkido entraîne de tels effets d’apprentissage avec leur corollaire

cérébral, et deuxièmement, si les modifications ainsi apportées ne trouvent à

s’exprimer que dans le contexte de la pratique, ou si elles entraînent aussi

des modifications du comportement en dehors de la pratique. Car contrairement

aux expériences de plasticité cérébrale portant sur des sensations

somesthésiques extrêmement précises, l’aïkido présente à l’étude une palette

considérable de compétences. Les zones cérébrales modifiées par sa pratique

sont très probablement liées à d’autres tâches cognitives de la vie courante.

L’aïkido étant un art martial, la

pratique passe par des simulations d’attaques diverses auxquelles le pratiquant

répond par des techniques visant d’une part à se préserver, d’autre part à

contrôler l’attaquant sans attenter à son intégrité physique. Pourtant l’une

des composantes fondamentales de l’aïkido est que l’entraînement est l’unique

activité. Aucune compétition ou évaluation comparative entre pratiquants

n’entre dans le champ de la discipline. Le but énoncé de la pratique est

l’amélioration personnelle mais non l’atteinte d’objectifs de prestige

(médailles, titres). Les grades qui structurent la population aïkidoka sont

décernés sur examen où les jurys apprécient le respect individuel des principes

et non la supériorité des uns sur les autres. Plus les grades (appelés

« dan » à partir de la ceinture noire) sont élevés, plus l’ancienneté

de pratique exigée augmente. Un 3ème dan doit pratiquer au moins 4 ans avant de

se présenter au 4ème dan.

Ce contexte étant situé, les compétences

développées face à une attaque comprennent la capacité à se mouvoir

immédiatement dans une direction cohérente avec l’attaque et la riposte

envisagée. C’est pourquoi dans le cadre du mémoire de DEA de sciences

cognitives[7]

, j’ai étudié à l’aide d’une plate forme de force, la direction, l’amplitude et

la stabilité des déplacements (par le biais des accélérations dans les 3

directions de l’espace), de sujets hétérogènes (experts 4eme dan ou plus et

débutants ayant moins d’un an de pratique), face à une attaque. Les expériences

que j’ai menées à l’INSEP de Vincennes au sein du laboratoire MAP (Mouvement

Action et Performance) ont mis en jeu 7 pratiquants (4 débutants et 3 experts)

au cours de 320 essais[8].

Les expériences se sont déroulées entre le mois de mai et de juillet 2003,

chaque essai a été filmé par une caméra Mini DV et environ un quart des essais

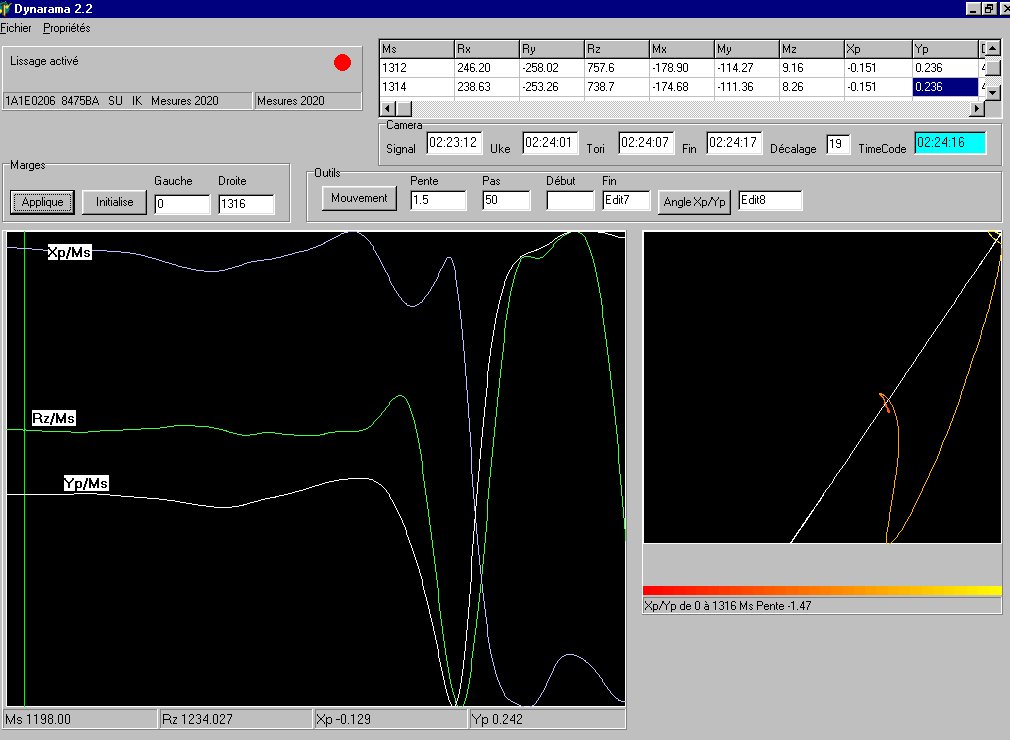

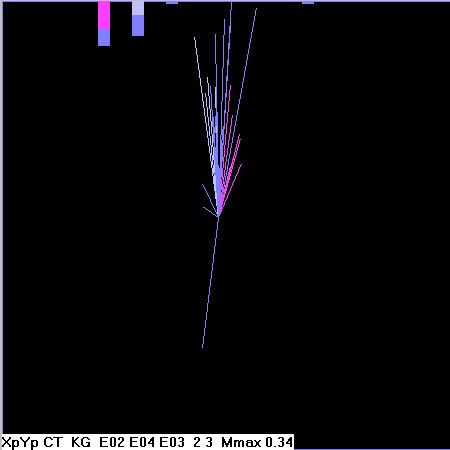

filmés par une caméra rapide 100i/s. Les résultats (données issues de la plate

forme) ont été analysés à l’aide de deux applications informatiques conçues et

réalisées dans le cadre du mémoire de DEA.

|

Application DynaRama |

Il ressort de ces résultats que les

paramètres mesurés et étudiés (temps de réaction, angle, amplitude et

dispersion du mouvement dans les 100 premières millisecondes, effets

d’entraînement différents pour les experts et les débutants[9])

fournissent de bons indicateurs qui caractérisent les sujets dans leur

ancienneté dans la pratique mais aussi leur singularité (grandes disparités entre

sujets). L’hypothèse selon laquelle les pratiquants experts ont un meilleur

contrôle de leur motricité en situation d’urgence est soutenue par la moindre

dispersion angulaire (trajectoire constante), une meilleure adaptation à la

situation (les débutants montrent une fidélité inappropriée aux modèles

canoniques), des temps de réaction souvent affectés de retards importants chez

certains débutants, une mise en œuvre du mouvement orienté vers un but plus

évidente (module de la trajectoire du centre de pression durant les 100

premières millisecondes). La méthode et les paramètres mesurés sont donc

pertinents pour évaluer objectivement les comportements des sujets dans leur

réaction à une situation d’urgence réclamant leur mobilité. Cette expérience

fut limitée dans ses moyens mais sa portée préfigure toutefois ce que pourrait

être une étude approfondie. Les perspectives de cette étude nous paraissent

considérables, car une théorie de la perception et du traitement de la violence

pourrait fournir des perspectives en matière de pédagogie, de psychologie

sociale, d’éducation et de techniques de communication.

La capacité d’un sujet à se mouvoir sous

une contrainte temporelle et spatiale importante est à rapprocher de l’étude du

mouvement chez A.Berthoz[10].

A.Berthoz écrit « l’acte est la

poursuite d’un but… [qui] se fait organisateur du monde perçu ». En un

sens A.Berthoz renverse la causalité, ce n’est plus la perception qui déclenche

l’acte mais l’acte qui conditionne la perception. Il me paraît donc intéressant

de rechercher si les actes moteurs appris dans la pratique de l’aïkido et dans

son « esprit » contribuent à

la perception du stimulus qui les déclenchent. En d’autres termes, l’aïkido

modifie-t-il la perception et le traitement cognitif de la violence,

matérialisée par l’agression. Il se produirait alors au cours de

l’apprentissage une évolution caractérisée par un premier stade où le

pratiquant reproduit dans le dojo (seul lieu de l’entraînement) les gestes que

lui suggère la violence à l’extérieur, puis, après une période plus ou moins

longue, une inversion par laquelle le traitement particulier appliquée à la

violence dans le dojo transpirerait à l’extérieur, dans la vie de tous les

jours, par le biais des modifications comportementales et probablement neurales

induites par la pratique.

La violence étant un procédé commun à

toutes les espèces vivantes en concurrence sur la planète, sa permanence, son

ubiquité, font de l’art de son contrôle un aspect dominant de la vie sociale.

Les sociétés ont pris en charge l’expression de la violence, ou plus exactement

l’ont généralement déclarée illicite et les institutions s’en sont réservés

l’usage à des fins répressives. Quelle que soit la légitimité des institutions

et du mandat qu’elles ont reçu, la violence reste donc à la fois une menace et

un tabou. De ce fait elle perd son contenu expressif. La violence est le

langage du corps qui s’adresse au corps, la maîtrise de ce langage participe à

l’épanouissement du corps, l’effacement du tabou libère l’énergie dans

l’échange et la communication. L’aïkido utilise l’agression (les attaques) non

pour créer les conditions d’une affirmation de puissance, mais comme instrument

de progression, comme un vecteur de connaissance et de découverte de soi-même.

On y apprend à mesurer, doser l’expression et la perception de la violence, on

apprivoise ce vestige de nos origines. Redécouvrir la source et l’expression de

sa propre violence, expérimenter les sensations produites par l’expression de

la violence de l’autre, mettre en œuvre des comportements satisfaisants en

présence de violence, éliminer la dualité de défaite vs victoire, tend-il à

modifier le capital cognitif et conatif de l’individu[11] ?

C’est ce que nous proposons de démontrer

par une autre série d’expérience. Celles-ci reprendront le protocole des

précédentes en y aménageant des modifications sur les points les plus délicats

(neutralité de l’attaquant à l’égard des sujets par exemple). Ceci permettra

d’atteindre un nombre de sujets suffisants pour administrer la preuve des

caractères décelés. Mais nous complèterons ces expériences par d’autres portant

sur des modalités non motrices des sujets (verbales notamment) afin de mesurer

si la modification perceptive et cognitive des situation d’agression s’est

étendue à d’autres modalités efférentes que la motricité chez les sujets

experts. Afin d’examiner la pertinence du contexte a-compétitif de l’aïkido, il

serait intéressant de mener de semblables expériences avec des sujets issus de

disciplines martiales compétitives (judo, karate qui ont des origines proches

de l’aïkido). On pourrait ainsi dégager les effets respectifs de l’entraînement

martial et du contexte cognitif dans lequel cet entraînement se déroule.

|

Application DynaStat |

Pré Saint Gervais le 16 octobre 2003

Haut de page